第三部分:遗址发掘西区的改动造假作伪问题

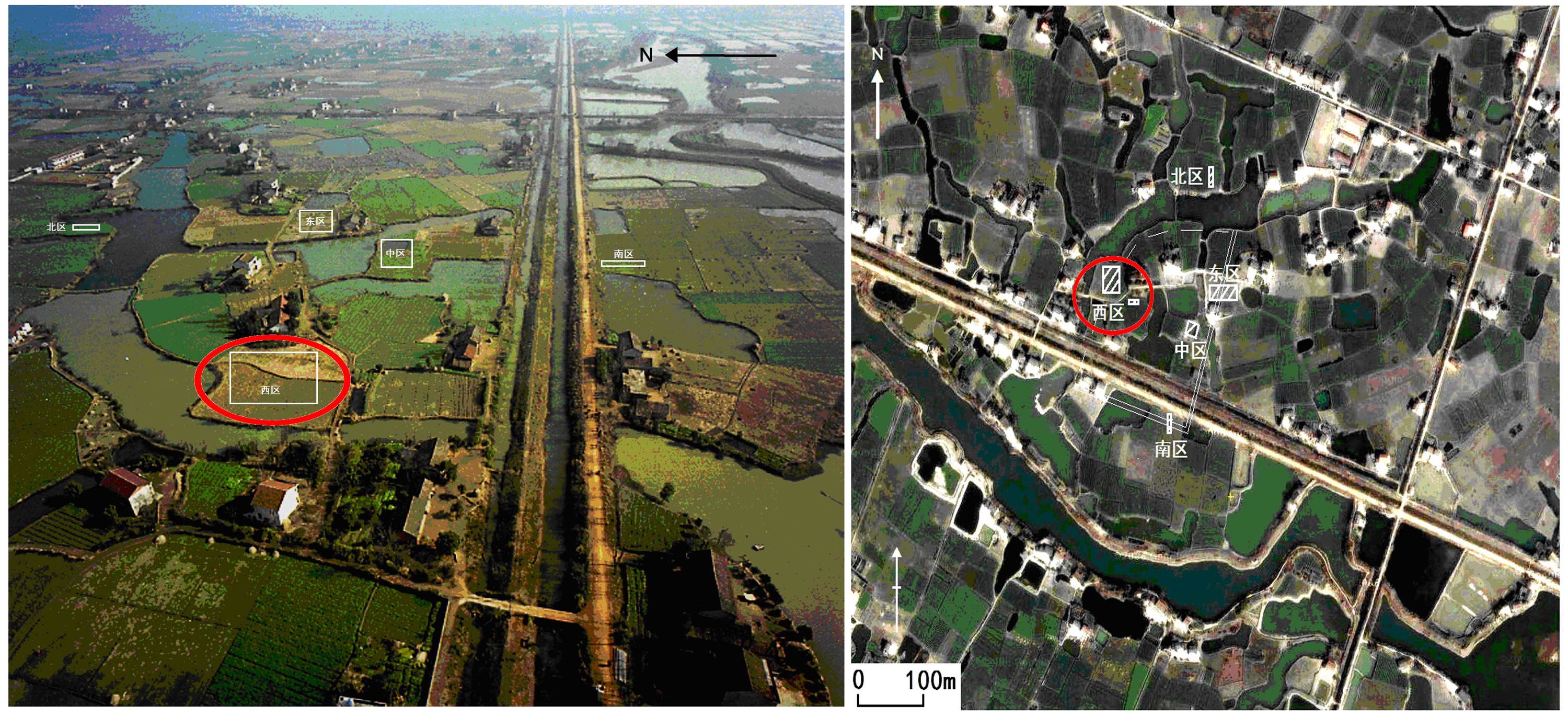

八十垱遗址发掘西区位置示意图

一、编造了一批国内外从未见过的假房址

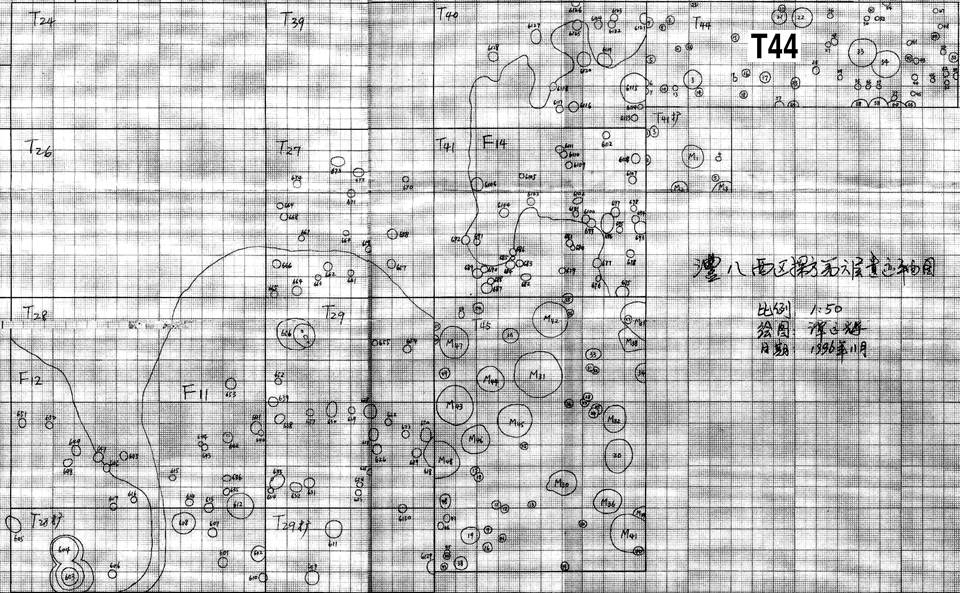

发掘西区古河道的岸坡上是遗址主要的居住区,1995、96年的发掘曾发现大量杆栏式建筑的柱洞。 根据原始资料,即图13、14,即可知道这些柱洞的分布有三个重要特点。

第一,在居住区即柱洞分布区域内,地表铺垫了浅色、较纯净细腻的泥土,一共二层,即 原始的第5、6层。在第6层的表面还发现有因长期居住而形成的自然小沟,以及喇叭形的 沟口(图13,左,G1、G2)。

第二,柱洞分布相当密集。在发掘区所见垫土层总体约170平方米的范围内,一共发现与各 土层大体同时的柱洞329个。其中,第5层层面发现64个,第6层层面上发现222个,在生 土面上发现43个(图13、14)。

第三,由于柱洞过于密集,排列的规律性不强,很难分清楚各自的归属,因而当时杆栏 式建筑的基本形态与布局并不十分清楚。图13、15左中的F6、F7、F11、F12都只是根据 垫土与水沟的实际形状给的房址编号。其中,F6与F11,F7与F12相互迭压,外轮廓并不完 全重合,F12就明显大于迭压在上的F7。

令人遗憾的是,《报告》对那些垫土和柱洞进行了全方位的人为改形与编造。

图13:遗址发掘西区(局部)第6层层面遗迹总平面原始图

图14:遗址发掘西区(局部)第7层(生土)层面原生与残留柱洞照片

1、大量削减柱洞数量,变柱洞为灰坑

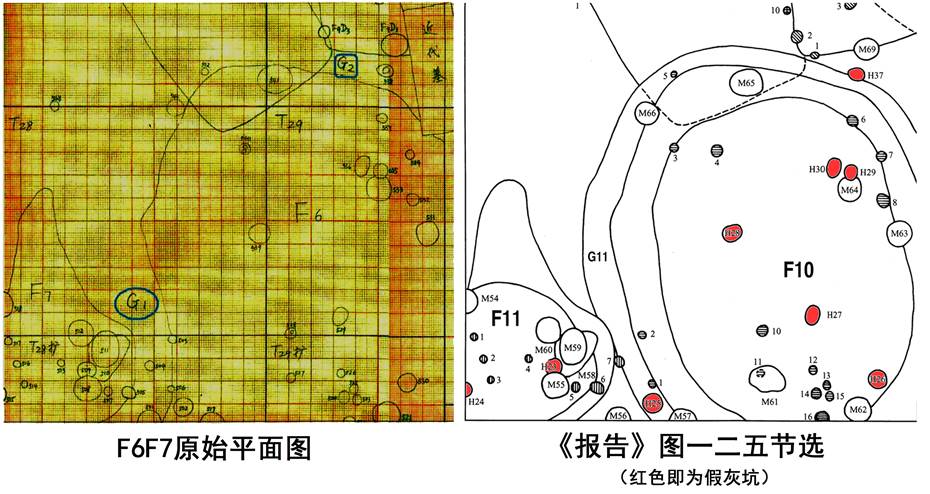

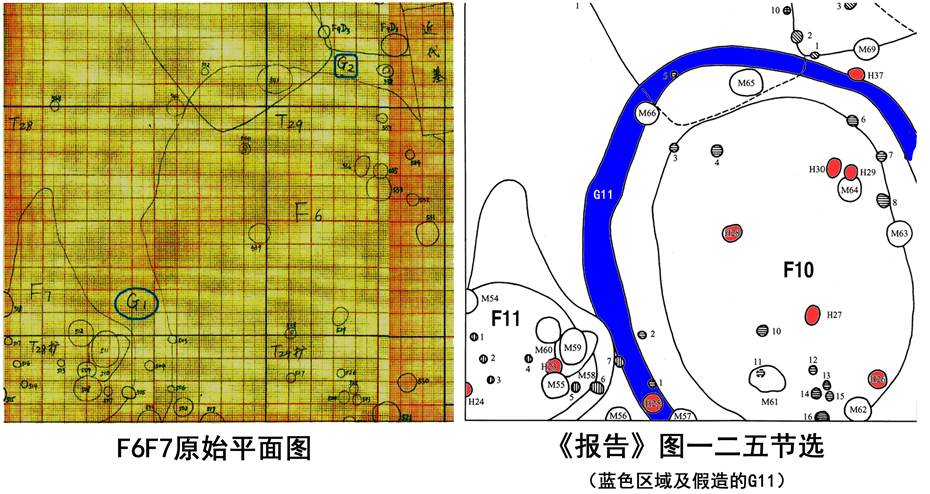

图15:遗址发掘西区F6F7原始平面图与《报告》图一二五(节选)比较

由图15的比较可知,《报告》将原本的329个柱洞削减为230个。在减掉的99个柱洞中,有的被彻底抹掉,有的被改为“灰坑”,以致在《报告》图一二四、一二五、一二六中就有许多直径20~30厘米的微型灰坑。

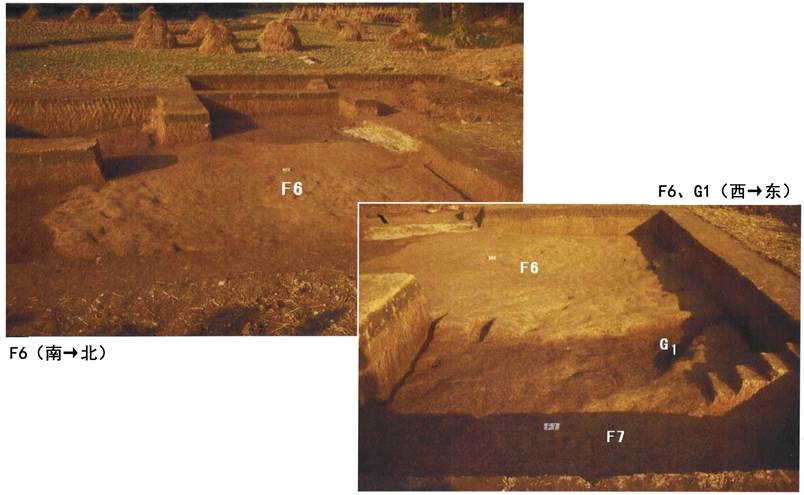

2、改变了F6、F7的原始形态与结构

根据图16、17的比较,可知《报告》对原F6、F7、G1有如下明显改造之处。

①因自然原因形成的G1、G2原本喇叭口状的沟口不复存在。

②毫无根据的将原G1、G2合二为一(《报告》图一二五,G11),并将其改造 成环绕原F6(《报告》F10)的围沟。

③完全改变了原G1与F6西南部的外轮廓,以满足重新整形的需要。

④由于以上改动,原本居住区大范围的垫土,即第5、6层,完全失去了原本的 意义,变成了单一房址的台基。

图16:遗址发掘西区第⑥层层面F6、G1照片

图17:F6、F7原始平面图与《报告》图一二五改型后比较

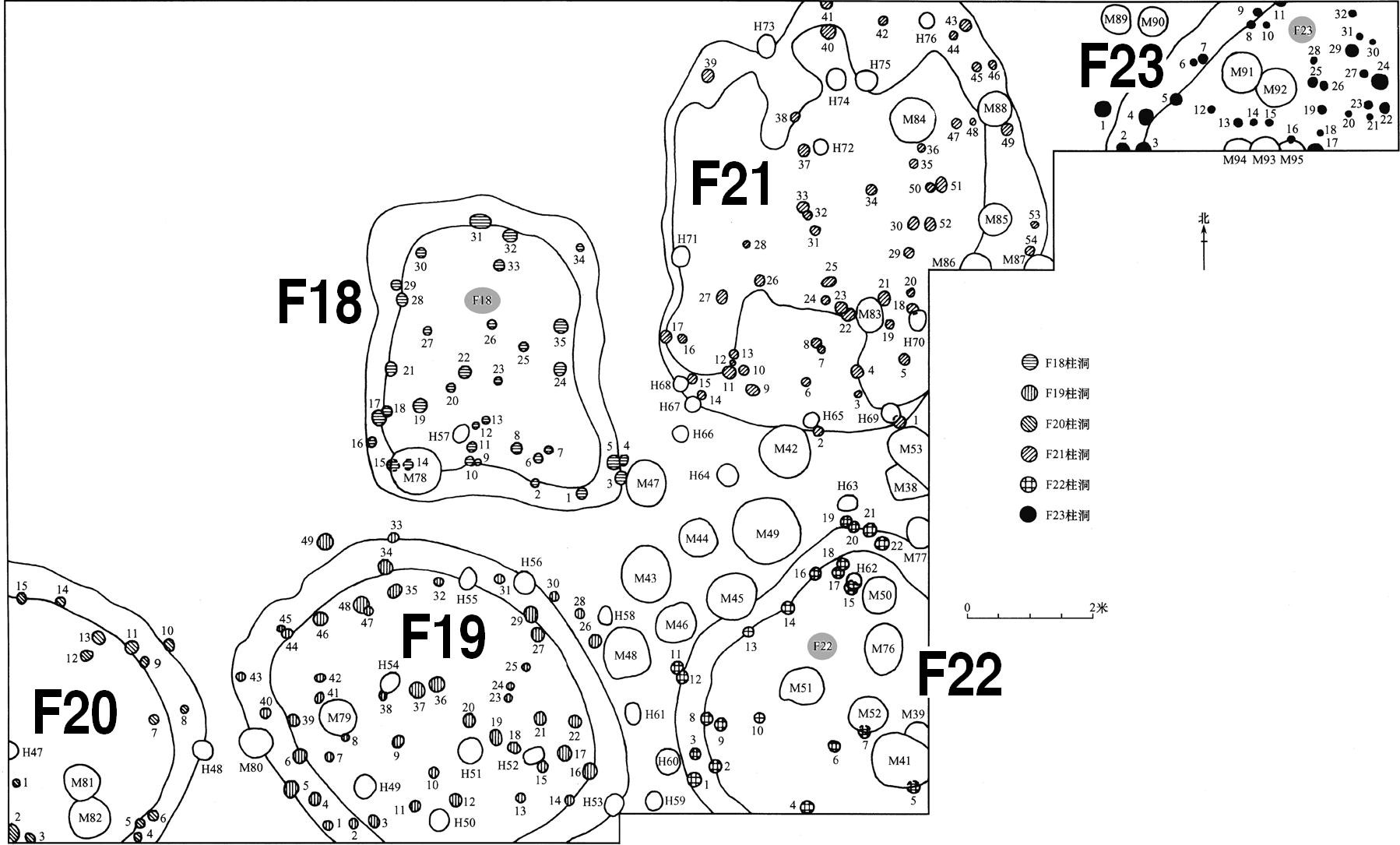

3、编造了一批高台基干栏式建筑

由图13、14、15左、16、18、19的比较可知,《报告》的作者编造了一批国 内外从未见过的高台基干栏式建筑。

第一,改变了所有建筑的层位关系,毫无根据地将这些高台基干栏式建筑都人为假设为“第6层下”。

第二,将各高台基干栏式建筑之间原本的柱洞全部抹掉了。

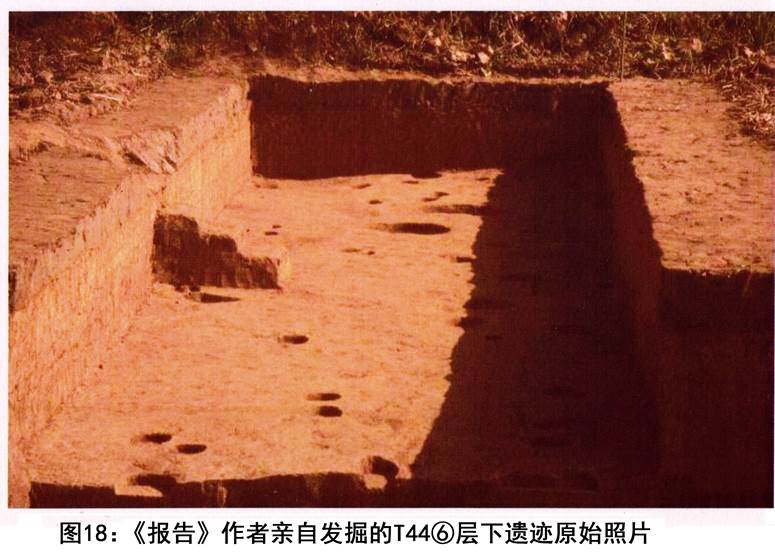

第三,《报告》作者在亲自发掘的T44范围内,发掘时并未在“第6层下”发现任何高台基建 筑,但在《报告》中却编造了一个F23。

图19:《报告》完全编造的图一二八“第6层下遗迹分布图”

二、编造了一批地层及其出土物

1、编造了一批地层

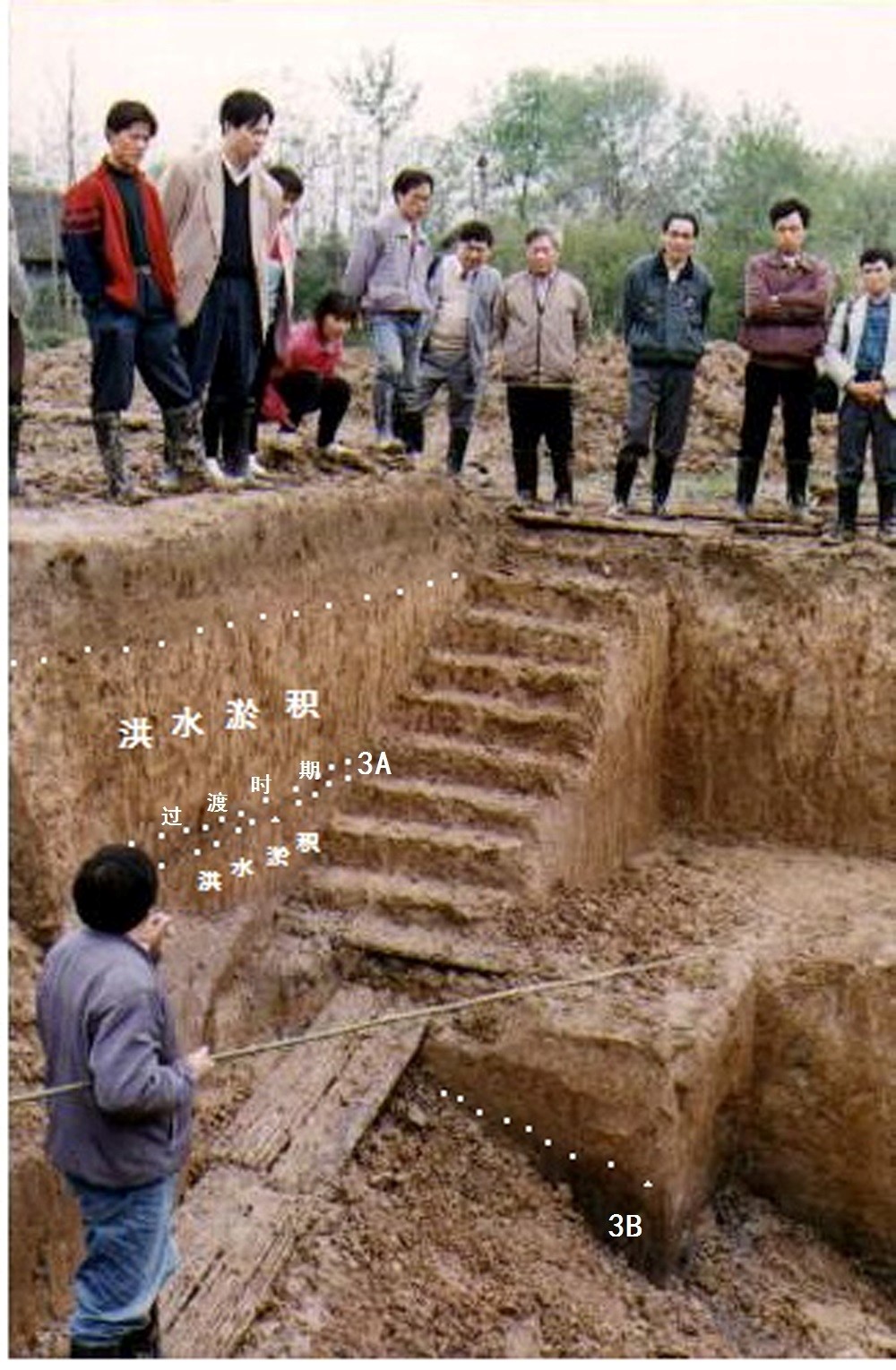

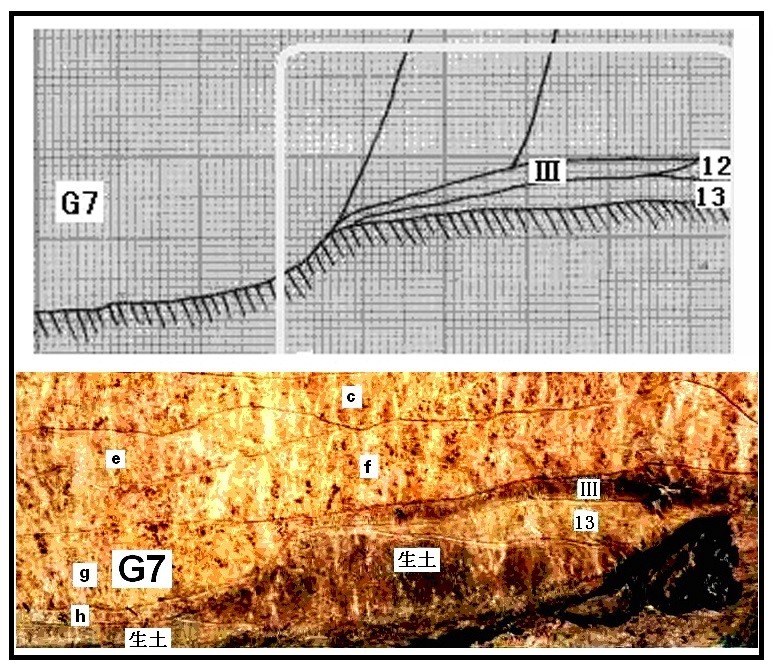

根据图20、21可知,彭头山文化遗址毁灭的主要原因就是当时连天 的洪水,因而在遗址发掘的东区和西区都留下了明显的洪水淤积层,也留下了 人们对驻地的依依不舍和顽强拼搏的地层。其中,图20显示的夹在洪水淤积层中 间的3A层就是这种地层,也是遗址最晚的文化层,并与东发掘区围沟G7东坡上的第三层年代相当。

然而,《报告》完全不顾原始资料,编造了一套假的地层堆积,图23所示即是。

第一,在《报告》中,T25的3A层已不再是早晚洪水之间的文化层了,而是连续堆积的文化层的顶部。

第二,在《报告》中,T25的3A层,以及与其中连通的T43的7—17层,不仅完全是新编造的;而且在《 报告》第209页的文字中还明确指出其中第8层“出土少量陶片,以釜口、器耳、圈足为主”。 这不仅违背了3A层下为早期淤积土没有任何文化遗物的事实,而且还将这些地层的年代推晚了, 推到了出土“圈足”的年代。

图20:八十垱遗址发掘西区T43地层剖面图

图21:遗址发掘东区聚落围沟地层剖面照片

图22:遗址发掘东区G7东坡原始地层剖面图与照片

图23:《报告》编造的图一一四(节选)

2、编造了一批出土物

根据原始资料,《报告》在编造假地层的基础上又编造了一批出土器物,图24即是。

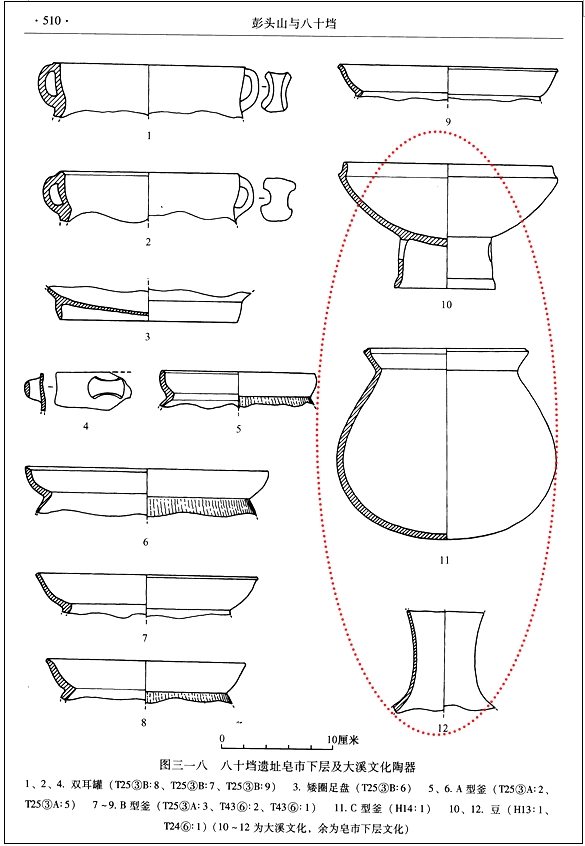

第一,将时代介于彭头山与城背溪文化遗存之间过渡时期的器物与陶片,全部都人为地推晚到 “皂市下层”时期(《报告》图三一八)。实际上,遗址根本没有皂市下层时期的遗存。

第二,将遗址根本不存在的所谓“大溪文化”器物从外地搬到八十垱遗址。因为,八十垱遗址 只有彭头山与屈家岭文化二个史前时期的文化堆积和遗物。

第三,将介于彭头山与城背溪之间过渡时期以及大溪文化时期的器物与陶片全都放置在随意编 造的地层中。

图24:《报告》图三一八复制

(图中10、11、12完全不是八十垱遗址所出遗物)